C’est le cri appelant à un renouveau, une relève que l’on a envie de pousser au sortir de la seconde édition du forum Anti-Fashion, qui se tenait le week-end dernier à Marseille. Un événement qui a réuni autour de Lidewij Edelkort et de professionnels de la mode, des créateurs qui bousculent les règles désormais établies et viennent apporter une bouffée d’air frais bien nécessaire, après l’état des lieux alarmant dressé par les intervenants réunis.

La mode, telle qu’elle s’est épanouie jusqu’aux années 70, pleine de génie et de folie créative, libre et multiple, faisant vivre une industrie textile locale a cessé d’exister ; sacrifiée sur l’autel du marketing, victime d’une course effrénée aux profits menée par les grands groupes textiles et de luxe. C’est le postulat du manifeste aptement intitulé Anti-Fashion que Lidewij Edelkort, grande prêtresse des tendances, a publié il y a trois ans.

Le système qu’elle y décrit est devenu obsolète et contraire à la notion même de mode. On y célèbre une réussite individuelle qui passe par l’étalage d’un uniforme plus ou moins ostentatoire que tous se doivent d’adopter. Le designer est devenu une star qui suscite autant d’intérêt que ses collections, c’est l’apogée du culte de la personne, la dictature du contenant au détriment du contenu, qui crée un hiatus avec une société déboussolée en quête de sens.

Elle y dénonce le formatage de générations de créateurs pour servir un modèle économique basé sur la construction de la toute puissante Marque, ce rouleau compresseur uniformisant, dénoncé il y a presque 20 ans par Naomi Klein dans son révolutionnaire No Logo.

Si l’on aimerait tout de même nuancer un peu ce noir tableau, qui touche essentiellement le prêt-à-porter et épargne tout de même la haute-couture, on ne peut qu’accorder que ce système de mode centré sur des marques hégémoniques, crée effectivement du creux, du vide, du vain à foison. Une vacuité séduisante, qui vient apaiser de façon temporaire nos désirs de séduction, d’appartenance, d’identification et nous pousse à consommer toujours plus, pour rester dans la course.

Les collections se succèdent à un rythme toujours plus rapide, c’est l’avènement de la fast-fashion, monstre vorace qui ne crée rien mais copie tout, endossant l’image du luxe et inondant le marché de vêtements jetables, vendus à vil prix, mais avec une confortable marge. Produits dans des pays ou les ouvriers du textile n’ont pas d’autre choix que d’accepter des cadences et des conditions de travail inhumaines et dangereuses, payant parfois de leur vie, ces vêtements leur restent inaccessibles.

Comment réagir, que faire pour sortir de ce système de mode délétère? Sommes-nous, nous qui au cœur des sociétés occidentales consommons ces produits fabriqués pour notre seul agrément la plupart du temps en Asie, capables de revenir en arrière ? A un moment ou le protectionnisme et le repli sur soi, confirme que l’individualisme reste une valeur sure de Europe à l’Amérique, sommes-nous prêts à échanger avec ces pays producteurs sur d’autres bases relationnelles que celles asymétriques et verticales, du donneur d’ordre au sous-traitant ? Sommes-nous prêts à reconnaître les savoir-faire de ces fabricants et à établir un dialogue créatif avec eux, au lieu de leur imposer nos cahiers des charges unilatéralement et de faire pression sur eux pour abaisser toujours plus les coûts ?

Des Collectifs, tels que l’Ethique sur l’étiquette, représenté pendant ce forum par Nayla Aljatouni, combattent pied à pied l’exploitation des travailleurs dans les pays manufacturiers. Ils luttent pour le respect des droits humains au travail et l’ESE après avoir fait adopter par l’Etat Français un certain nombres de lois et décrets à remporté une victoire significative supplémentaire en participant à l’adoption définitive par l’Assemblée Nationale d’une loi sur le devoir de vigilance. Elle oblige les entreprises donneuses d’ordre à s’informer sur les conditions de travail chez leurs sous-traitants. Elles seront désormais tenues par conséquent pour responsables en cas de manquements aux droits humains mais aussi environnementaux.

Le collectif opère aussi un travail important d’éveil des consommateurs aux pratiques des marques qu’ils consomment. Responsabiliser le consommateur et lui permettre d’opérer des choix en conscience est fondamental. Il implique une réelle réflexion sociale autant qu’économique, car consommer équitable c’est aussi accepter de payer ces produits à leur prix réel. A revenus constants, une réelle réflexion sur la consommation raisonnée doit se mettre en place.

Les marques, qui ont été démasquées et condamnées grâce à ces collectifs, mais qui sont aussi accompagnées par eux vers une évolution, jouent parfois le jeu. Cependant on assiste depuis quelques années à la multiplication d’actions de greenwashing et fairwashing. En produisant des collections capsules équitables et écologiques et en communicant massivement sur ces dernières, certaines marques, espèrent détourner l’attention sur la majorité de leur production, fabriquée dans des conditions toujours aussi désastreuses.

Après l’effondrement en Avril 2013 à Dacca de l’immeuble Rana Plaza et la mort de 1.135 ouvriers textile qui y travaillaient à la fabrication de vêtements pour des marques telles que Mango, Benetton, Carrefour, Auchan, Camaieu et Primark, sous la pression de l’OIT et d’ONG, les marques donneuses d’ordres

ont dû indemniser les familles et le gouvernement bangladais a pris des mesures pour revaloriser les salaires minimums et autoriser les travailleurs à se syndiquer.

Mais les conditions restent terriblement inégales. L’organisation Asia Floor Wage, qui milite en Asie pour les droits des travailleurs explique que sur un produit textile fini, un travailleur asiatique touchera entre 0,5 et 3% du prix du produit. Cela revient par exemple à 5,54 Euros par jour de travail, pour une couturière Sri Lankaise qui fabrique les produits de la gamme Ivy Park créée pour TopShop par Beyonce. Vive l’empoyerment, mais visiblement pas pour les ouvrières du textile. Quand la pression devient trop grande et les salaires plus aussi attractifs, il est temps pour les grands groupes de se tourner vers de nouveaux eldorado, plus accueillants et moins surveillés. H&M a par exemple préféré délocaliser en Ethiopie ou la main d’œuvre est jusqu’à 10 fois moins chère qu’en Chine et le gouvernement bien plus accommodant.

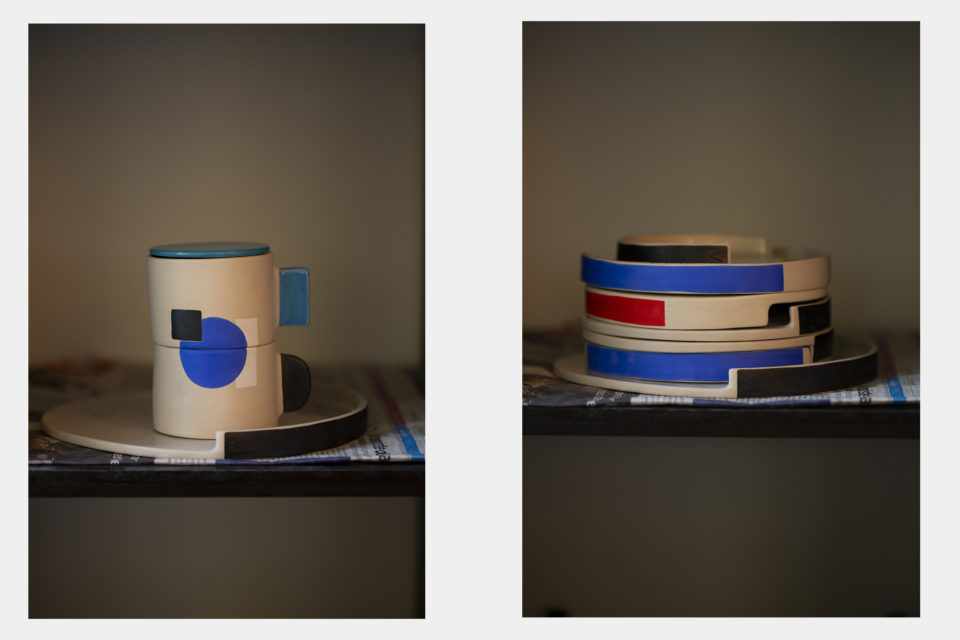

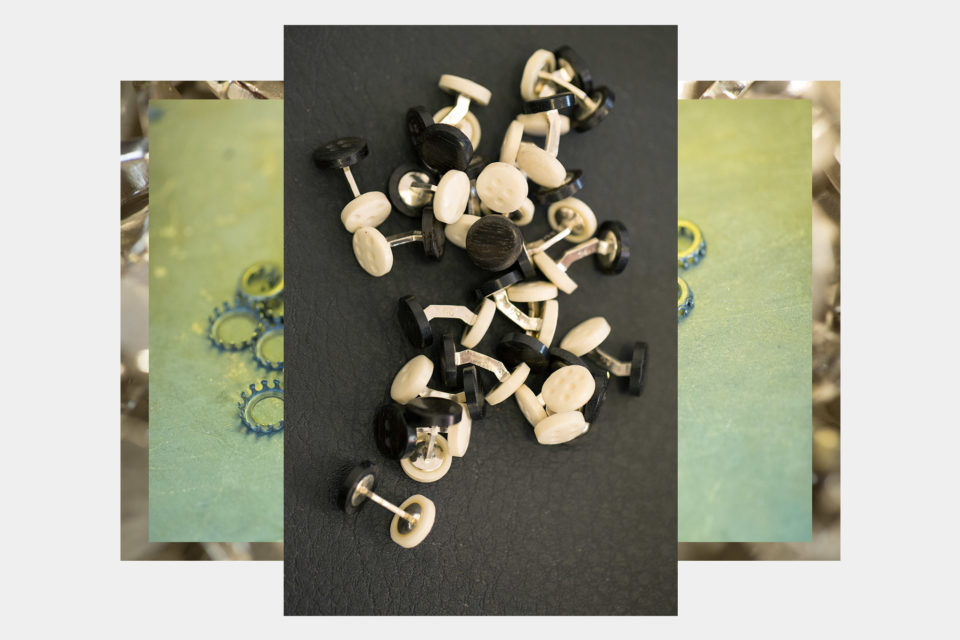

Avec le développement des lignes axées sur l’accessoire et la décoration de ces grands groupes, le phénomène s’étend au delà de la mode et du textile pour toucher l’objet.

Un espoir de retourner la table, ou du moins de la faire pivoter un peu, nait grâce à des initiatives qui visent à valoriser les savoir-faire locaux en matière textile. Évidemment, avant de se tourner vers ces pays parce qu’ils offraient une main d’œuvre bon marché, l’Occident colonial s’est intéressé à eux car ils possédaient une forte tradition textile.

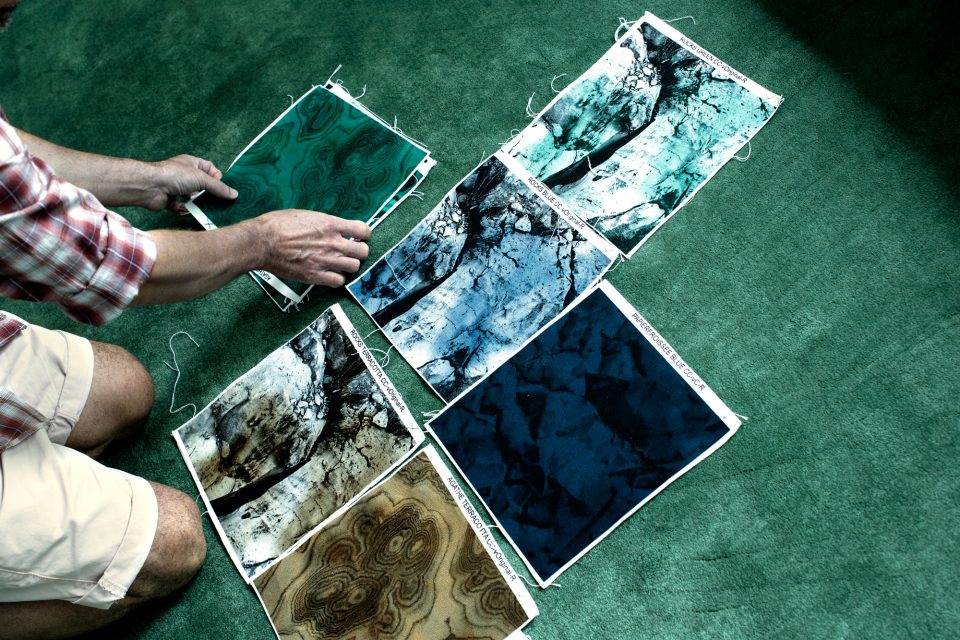

Comment ne pas admirer les tissages et Batiks du Sri Lanka, les matelassés et l’indigo du Bangladesh, les Ikats de soie du Cambodge, Zha-Ran et broderies chinoises, les plissés des Miao du sud de la Chine et du Vietnam, les brocards de Bénarès, les Bandhani du Rajastan, les Patolas de soie de Gujarat, les lainages tissés du Népal…la liste est longue et des organisations locales se mettent en place pour réunir des artisans de valeur, former de nouvelles générations et se tourner vers l’Occident pour devenir une force de proposition.

Ils se focalisent sur l’excellence et le développement produit en proposant une offre originale, très créative et tournée vers les créateurs. Ils pensent en dehors du schéma érigé par le marché en ayant une offre terriblement attractive car très créative et techniquement sans égal. Ainsi, ils proposent à ces ouvriers textiles de redevenir des artisans, payés équitablement pour leurs savoir faire et pas seulement pour leur main d’œuvre.

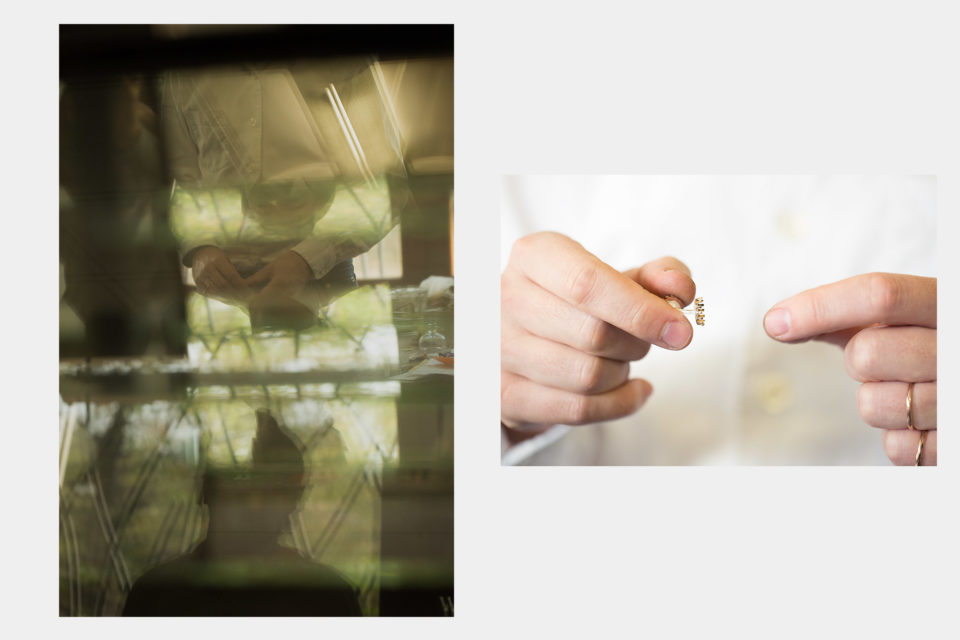

Sous l’égide de Care International, Living Blue, coopérative de travailleurs et d’artisans, a vu le jour au Bangladesh et a permis la réhabilitation du délicat travail de matelassage Lohari Kheta mais aussi de l’indigo végétal, cultivé et produit sur place. De véritables partenariats s’établissent avec des créateurs et des studios, tels qu’Anais Guery ou les Galeries Lafayette qui ont tous deux développé des collections avec l’association.

Dans la province du Gujarat en Inde, Khamir regroupe, forme et promeut le travail d’artisans locaux travaillant l’impression au bloc sur textile, la broderie sur cuir, la poterie, le tissage… auprès d’entreprises internationales.

Le luxe soutien cette valorisation de savoir-faire locaux, et pas seulement en offrant des financements, mais aussi en s’investissant directement, à l’image d’Hermès, qui a mis 6 ans pour réunir les artisans d’excellence chinois qui travaillent pour sa marque très haut de gamme Shang-Xia

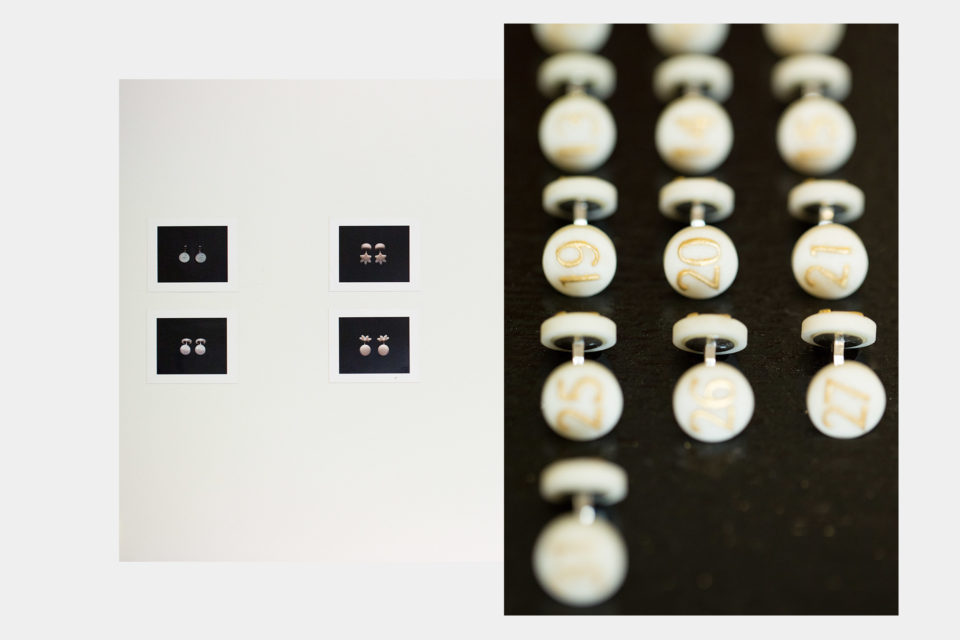

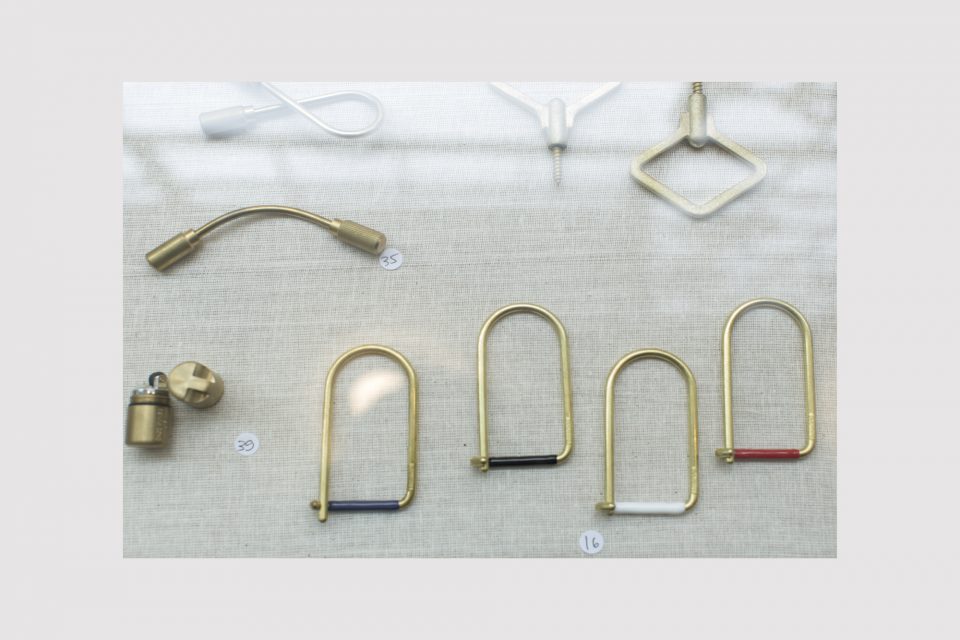

Sur le forum Anti-Fashion, on découvre avec intérêt le travail de la poignée de créateurs réunis qui revisitent des savoir-faire anciens pour inventer leur propre langage stylistique en rompant avec les conventions imposées par le système de mode.

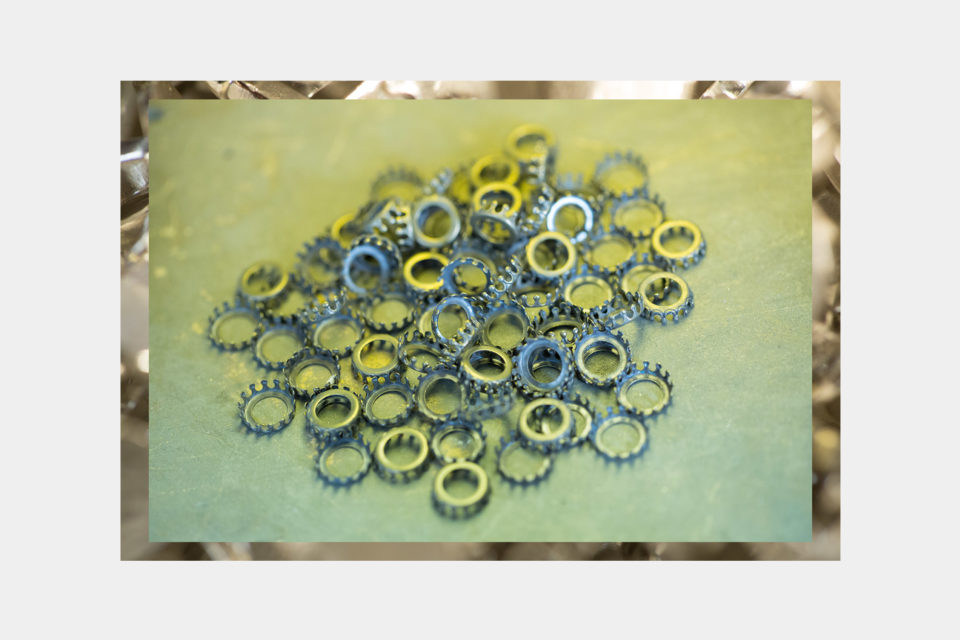

Quoï Alexander, diplômé de Central Saint Martins et passé par les studios de Chanel, Sonia Rykiel, Mary Katrantzou ou Alexander McQueen, invente une méthode de tissage sur une trame perforée et assemble des vêtements sans coutures, comme des cuirasses sublimes.

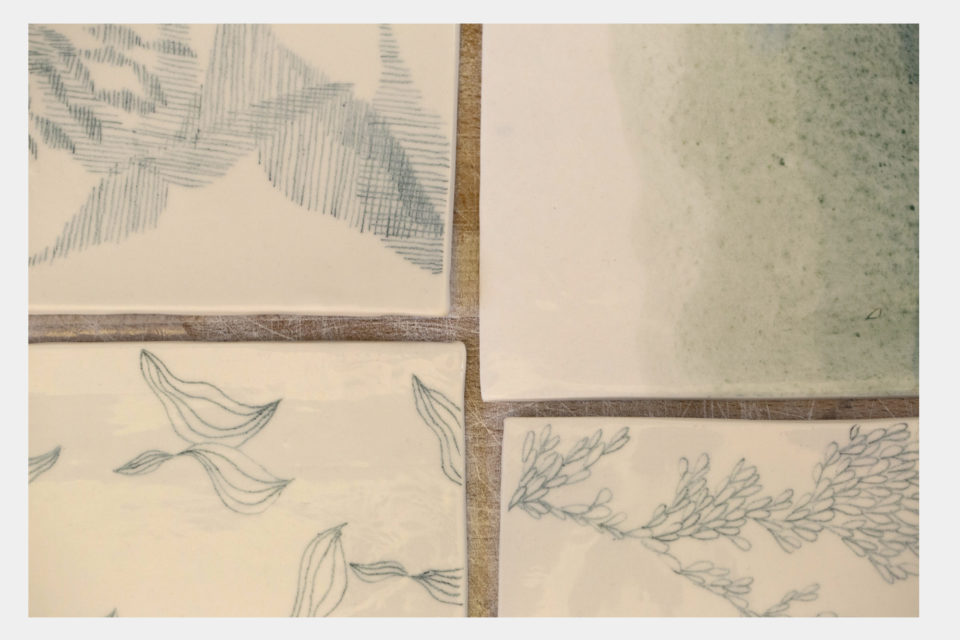

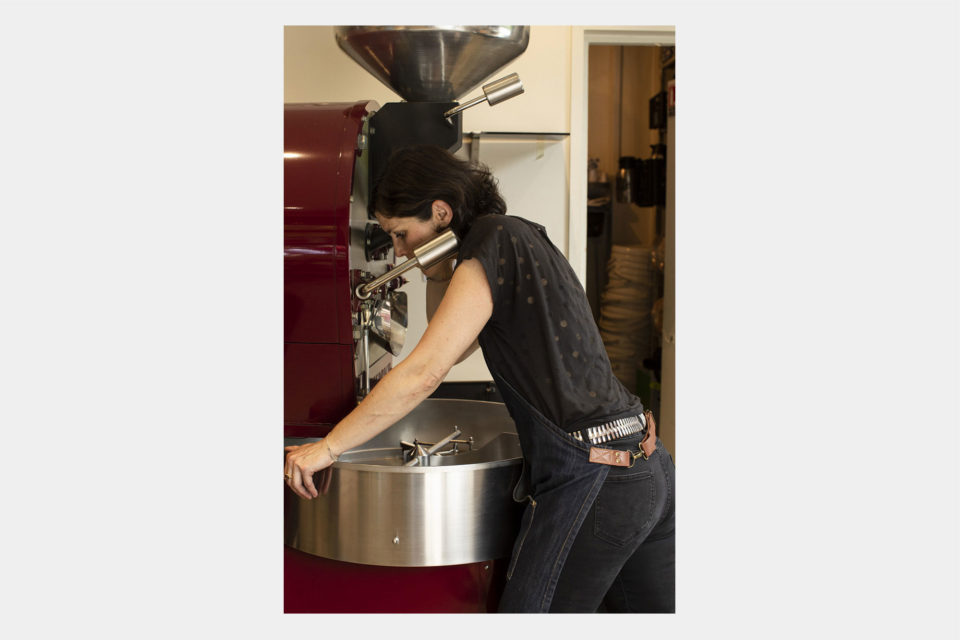

Anaïs Guery diplômée des Arts Décoratifs, du London College of Fashion et de l’Institut Français de la Mode, passée par les studios de Dior et Balenciaga, réinterprète l’indigo végétal et les savoir-faire de matelassage de l’atelier Living Blue, pour créer une collection épurée et graphique,

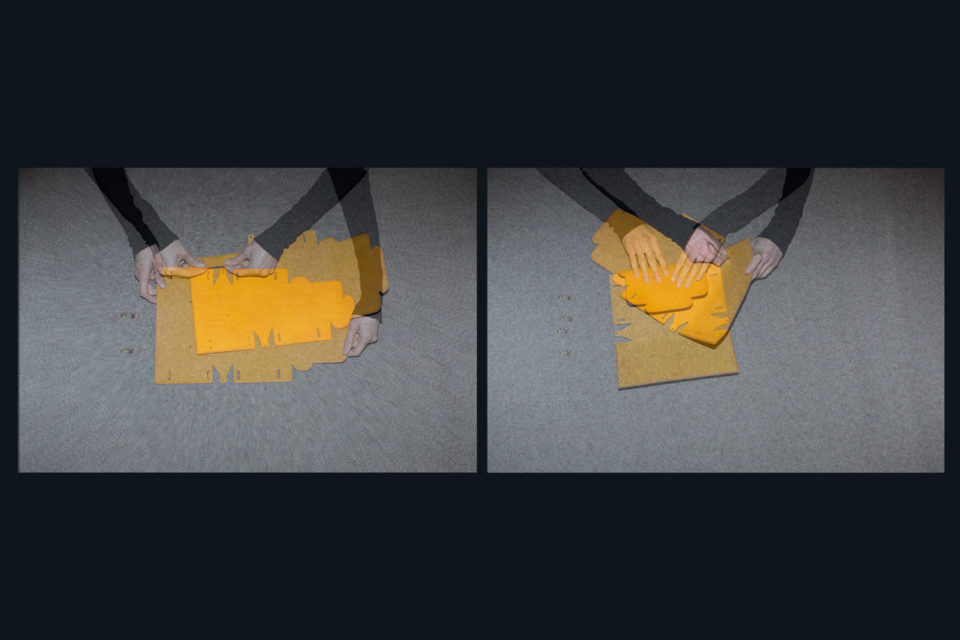

Eliane Heutschi, créatrice suisse de la marque Savoarfer, diplômée de l’Institut Mode Design de Bâle et de l’Institut Français de la Mode, revisite des savoir-faire textiles ancestraux de dentellerie, passementerie, broderie, tissage, faits à la main en France, pour les magnifier, les détourner ou finalement simplement les évoquer, comme des traces laissées sur des vêtements sculpturaux ou dépouillés.

Tous ont eu une formation et un parcours sans faute, qui les destinait à travailler pour de grands groupes textiles ou de luxe, néanmoins, tous ont choisi de tracer leur route en se basant sur des techniques séculaires, en les maitrisant, en les respectant pour mieux les réinterpréter, dans un grand mouvement d’échange culturel. Une ouverture et un esprit neuf qui font souffler le vent d’un renouveau de la mode qui passe indubitablement par la transmission et la valorisation de savoir-faire traditionnels appliqués à une offre créative forte et pas seulement réservée à une élite. La relève arrive.